Chez la plupart des mammifères, l’ovulation est spontanée: elle a lieu en l’absence

de mâle à des intervalles de temps réguliers caractéristiques de l’espèce.

Deux types de cycles sont distingués:

le cycle œstral et le cycle menstruel.

Le cycle œstral est caractérisé par l’apparition périodique d’un comportement d’œstrus ou d’acceptation du mâle pendant la période qui précède l’ovulation. Au cours du cycle menstruel, l’activité cyclique des ovaires se manifeste par l’apparition périodique d’un saignement utérin ou menstruation.

L’œstrus et la menstruation caractérisent respectivement le début du cycle œstral et le début du cycle menstruel. L’ovulation a lieu au début du cycle œstral et au milieu du cycle menstruel. Chez certains mammifères appartenant à des ordres divers (lagomorphes, carnivores), l’ovulation est provoquée par les stimuli tactiles de l’accouplement. Chez cette espèce, seules les variations des concentrations plasmatiques en stéroïdes ovariens traduisent les variations cycliques de l’activité ovarienne et permettent d’identifier les cycles de croissance folliculaire.

le cycle œstral et le cycle menstruel.

Le cycle œstral est caractérisé par l’apparition périodique d’un comportement d’œstrus ou d’acceptation du mâle pendant la période qui précède l’ovulation. Au cours du cycle menstruel, l’activité cyclique des ovaires se manifeste par l’apparition périodique d’un saignement utérin ou menstruation.

L’œstrus et la menstruation caractérisent respectivement le début du cycle œstral et le début du cycle menstruel. L’ovulation a lieu au début du cycle œstral et au milieu du cycle menstruel. Chez certains mammifères appartenant à des ordres divers (lagomorphes, carnivores), l’ovulation est provoquée par les stimuli tactiles de l’accouplement. Chez cette espèce, seules les variations des concentrations plasmatiques en stéroïdes ovariens traduisent les variations cycliques de l’activité ovarienne et permettent d’identifier les cycles de croissance folliculaire.

CARACTERISTIQUES GENERALES DES CYCLES

1. Terminologie

Heape (1900) est le premier à avoir utilisé le terme « œstrus » (adaptation latine du

mot grec oistros) pour désigner la période d’acceptation du mâle. Heape a décrit les

différentes phases du cycle pendant la période d’activité sexuelle en utilisant le

suffixe œstrus et les préfixes pro- met- et di-.

Le proœstrus ainsi défini est la période qui précède l’œstrus et qui correspond à la

croissance folliculaire terminale, l’œstrus étant la période d’acceptation du mâle, du

chevauchement et celle de l’ovulation. C’est au cours du metœstrus que se forment

les corps jaunes à partir des follicules qui ont ovulé.

Le diœstrus est caractérisé par

la présence d’un ou plusieurs corps jaunes. En l’absence de fécondation, le corps

jaune régresse, les animaux retournent en proœstrus et ainsi débute un nouveau

cycle.

Une autre terminologie est utilisée pour caractériser les différentes phases du cycle

.

Le cycle ovarien est ainsi divisé en 2 phases :

- Une phase folliculaire qui correspond à la période qui s’étend de la fin de la

croissance folliculaire à l’ovulation (phases de proœstrus et œstrus)

- Une phase lutéale qui débute après l’ovulation et s’achève avec la régression du

ou des corps jaune (phases de metœstrus et diœstrus).

2. Durée des différentes phases

La brebis, la chèvre, la vache, la jument et la truie ont des caractéristiques

communes (tableau 1). La durée du cycle est à peu près identique chez la vache, la

jument, la chèvre et la truie de l’ordre de 21 jours, sa durée est inférieure chez la

brebis (17 jours). Chez toutes ces espèces, le proœstrus a une durée qui varie de 2

à 3 jours. L’œstrus est de courte durée chez ces espèces à l’exception de la jument

qui présente un œstrus dont la durée varie de 3 à 10 jours. Après un metœstrus de 2

jours, la durée de vie du corps jaune cyclique varie très peu en fonction des espèces,

elle est de l’ordre de 12-15 jours.

|

| Tableau 1 : Durée des différentes phases du cycle sexuel des femelles de mammifères et moment de

l’ovulation par rapport à l’œstrus.

|

La variabilité de la durée du cycle dépend surtout de la variabilité de la durée de la

phase folliculaire. Chez la femme, la durée de la phase lutéale est identique à la

durée de la phase folliculaire, soit 14 jours. A l’opposé, chez la plupart des autres

espèces à l’exception de certains rongeurs, la durée de la phase lutéale qui est une

constante, de l’ordre de 14 jours, est supérieure à la durée de la phase folliculaire (3-4 jours).

3. Les cycles au cours de la vie

Les cycles ovariens débutent au moment de la puberté. Le tableau 2 illustre l’âge

moyen des animaux à la puberté. L’âge à la puberté est un paramètre zootechnique

qui a des répercussions économiques importantes car il est important de limiter les

périodes improductives. Ce paramètre est fortement influencé par les facteurs

nutritionnels (une croissance insuffisante retarde la puberté) et environnementaux.

Chez les espèces saisonnières, il dépend du moment de la naissance des jeunes.

En effet, les jeunes ovins nés à la fin de la saison des naissances atteignent l’âge de

la puberté au moment de l’anœstrus saisonnier (printemps suivant). Leur premier

œstrus va se manifester seulement pendant la saison sexuelle de l’année qui suit

leur naissance (entre 12 et 16 mois). De même, certaines juments atteignent la

puberté seulement vers 23-26 mois.

|

| Tableau 2 : Données relatives à la sexualité et à la reproduction des femelles de mammifères |

A l’exception de la femme et de quelques primates, les cycles peuvent se manifester

pendant toute la vie : la baisse de fécondité résulte du vieillissement utérin; toutefois,

les rates de certaines souches voient leurs ovaires vieillir et des dérèglements des

cycles ovariens apparaissent. Chez la femme et certains primates (guenons rhésus),

l’arrêt des cycles menstruels a lieu à la ménopause.

Chez les mammifères sauvages et chez certaines espèces de mammifères

domestiques (brebis, chèvre, jument), l’activité cyclique des ovaires s’interrompt

pendant une période de l’année qualifiée d’anœstrus saisonnier. Ainsi, la brebis qui

est un modèle pour l’étude de la régulation de la saisonnalité de la reproduction,

manifeste au cours de l’année une alternance entre une saison sexuelle caractérisée

en l’absence de gestation par la succession de cycles œstriens de 17 jours et une

saison d’anœstrus ou anœstrus saisonnier caractérisé par l’absence d’ovulation et

de comportement d’œstrus (figure 1). Chez le mâle, des variations saisonnières

d’activité spermatogénétiques sont également décrites.

|

| Figure 1 : Schéma de l’évolution au cours de l’année du pourcentage de brebis qui présentent une activité ovulatoire cyclique (A) et cycle naturel de la durée du jour (B) |

La photopériode est le facteur de l’environnement qui contrôle la saisonnalité

de la reproduction. Parmi les espèces de mammifères précitées, on peut distinguer

les espèces à reproduction non saisonnière (vache, truie, ratte) des espèces à

reproduction saisonnière (brebis, chèvre, jument).

La espèces saisonnières ne se reproduisent pas au même moment de l’année. La

saison sexuelle des brebis a lieu pendant les jours courts de l’automne et de l’hiver.

Pour cette raison, les brebis sont qualifiés d’espèces de type « jours courts »

(septembre à février). Il existe des variations entre les races et des variations

individuelles au sein d’une même race. La saison de reproduction de la jument

coïncide avec les jours longs du printemps et de l’été, elle est donc qualifiée

d’espèce de type « jours longs ». Dans les conditions naturelles, les rongeurs du

sous-ordre des myomorphes se reproduisent sous les latitudes tempérées pendant 6

mois (de la fin du printemps au début de l’automne). Le début de la saison de

reproduction est contrôlé par la photopériode longue. De même, le furet se reproduit

de mars à septembre dans les conditions sauvages et non en captivité (cycle

lumineux alternant 12 ou 14 heures de lumière et 14 ou 12 heures d’obscurité).

La durée de gestation de la brebis, de la jument et des petits rongeurs étant

respectivement, de 150, 330 jours et 16-46 jours, les naissances des jeunes ont lieu

essentiellement au printemps. L’intervalle conception-naissance étant presque

toujours constant pour une espèce donnée, la régulation de la saisonnalité porte sur

le moment de la conception.

La pression de sélection a privilégié la conservation et la propagation des gènes qui

couplent le moment de la naissance avec la période du cycle annuel la plus

favorable au développement et à la croissance des jeunes.

L’activité de reproduction des ovins présente un rythme circannuel, qui, par

définition persiste dans les conditions constantes avec une période proche de un an.

De façon générale, le rythme circannuel de reproduction est une stratégie

d’adaptation aux variations saisonnières de l’environnement climatique et trophique

du milieux naturels chez les espèces mammifères sauvages.

D’autres stratégies reproductives ont été mises en place pour assurer le couplage du

moment de la naissance avec la période du cycle annuel climatique et trophique la

plus favorable pour le développement et la croissance des jeunes : le phénomène

adaptatif d’ovo-implantation différée ou diapause embryonnaire, placé sous

contrôle photopériodique chez les cervidés et le phénomène d’ovulation retardée

couplée à la survie des spermatozoïdes dans les voies génitales de la chauve souris.

Le rôle de la photopériode serait de fournir à une horloge circannuelle une indication

de la période de l’année, information qui serait utilisée pour synchroniser le cycle

endogène de reproduction avec le cycle naturel de la photopériode.

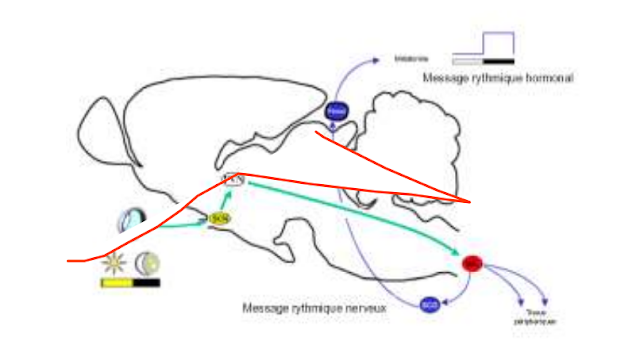

Ce concept physiologique a une base anatomique : la voie nerveuse rétinohypothalamique

(figure 2)

qui va de la rétine à la glande pinéale via un relais

hypothalamique, les noyaux suprachiasmatiques,

et qui transforme l’information

photopériodique en un message neurœndocrinien : le rythme nycthéméral de

sécrétion de mélatonine. Les travaux réalisés chez les ovins ont permis d’élaborer un

modèle explicatif du rôle de la mélatonine dans l’organisation temporelle du cycle

annuel de reproduction : la mélatonine assure la synchronisation saisonnière du

cycle annuel de reproduction (figure 3).

Des récepteurs à la mélatonine ont été

identifiés dans l’hypothalamus. Une forte densité de récepteurs à la mélatonine a

également été mise en évidence dans la pars tuberalis de l’hypophyse chez un grand nombre d’espèces.

La nature a choisi d’employer une organisation temporelle complexe pour s’assurer

de la naissance des agneaux au moment de l’année le plus favorable à leur survie.

C’est un système remarquable qui permet qu’un rythme circannuel de reproduction

soit entraîné par un rythme circadien de sécrétion de mélatonine qui agit via un

rythme circhoraire d’activité du système hypothalamohypophysaire pour réguler des

cycles œstriens de 17 jours. Ces résultats ont des applications directes en élevage

où la mélatonine est utilisée sous la forme d’un implant sous-cutané pour avancer

l’activité ovulatoire cyclique des brebis et des chèvres.

La gestation fait normalement suite à l’ovulation. La gestation est donc la principale

cause d’interruption des cycles. Chez beaucoup de mammifères, une période

d’anovulation de durée variable suit la parturition: l’allaitement et la présence du

jeune augmentent sa durée, l’anœstrus de lactation. Chez les espèces à

reproduction saisonnière, il coïncide avec la période annuelle d’anœstrus.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire